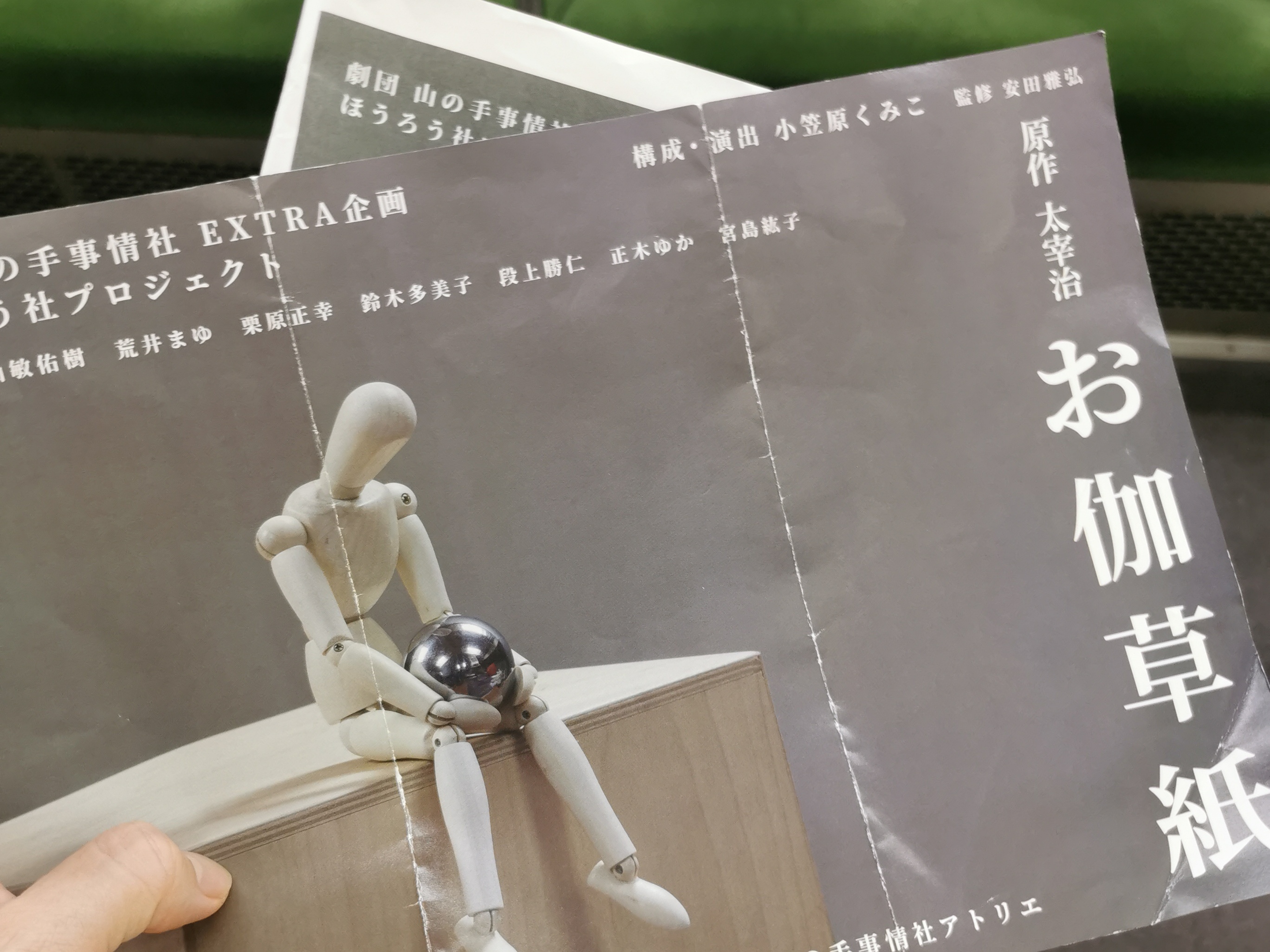

山の手事情社『お伽草紙』公演概要

2025年9月の週末。

東京大田区池上にある山の手事情社アトリエで、ほうろう社プロジェクトの『お伽草紙』を観てきました。太宰治原作、小笠原くみこさんの構成・演出。

会場は小さなアトリエで、客席と舞台の境目がほとんどないような空間。

靴を脱いで上がるこの場所は、まるで“アジト”に迷い込んだようで、ワクワクしました。

『お伽草紙』を舞台で観るという体験

これまで私は、太宰治を、いわゆる「食わず嫌い」してきました。

中学か高校の頃に『人間失格』を読んで、「うぎゃー、この作家とは合わない」と早々に決めつけてしまったのです。そのまま大人になるまで、太宰作品にはほとんど触れずに過ごしてきました。(それでも青森旅行の際に彼の生家「斜陽館」には訪問したんですけどね)でも、今回友人が舞台に出演するというきっかけで足を運んでみたら、意外や意外、結構面白い!と思ったのでした。

太宰の『お伽草紙』、読んだことはありませんが、「カチカチ山」「浦島太郎」「舌切雀」といった昔話を太宰流に料理したもののようです。有名な昔話なのでとっつきやすかったです。文字で読めばきっと重苦しく感じる「人間の業」が、役者の体を通すことでユーモラスで、どこか愛おしいものに見えてきました。観ているうちに、「太宰ってこんなに面白いんだ」と思えてきて、長年の苦手意識がどこかへ消えていくのを感じました。

苦手意識から共感へ──私のエピソード

終演後、SNSで「実は太宰をずっと避けてたけど、勿体なかったかも」と書いたら、「自分も『人間失格』は苦手なんだけど、『新釈諸国噺』みたいな翻案モノはすごく面白いとおもうよ」というリプライが返ってきました。その一言にも背中を押され、今度は原作を読んでみようと思います。Amazonで太宰治『お伽草紙』を見る

演出と会場の雰囲気

アトリエは観客との距離が近くて、役者の息づかいや視線までダイレクトに届きます。大劇場の豪華さはないけれど、その分だけ濃密な時間。私は、お芝居見に行くなら断然小劇場派!

ストーリーがわかりやすいものもいいけど、難解な作品でも役者さんたちの発声、体の動かし方などを見ているだけでも感じるものがあるので、好きなんです。

終演後、アンケートを書いてお渡ししましたが、よくみたら受付になっていた部屋の壁一面に過去の公演チラシが貼られていました。長年ここで積み重ねられてきた歴史が静かに語りかけてくるようでした。そして、この場所は近々移転予定とのこと。そんな節目の空間で観劇できたことは、何よりの思い出になりました。

ほうろう社プロジェクトとは

今回の公演は「ほうろう社プロジェクト」の一環。2010年から社会人向けの演劇ワークショップとして始まり、そこからさらに深く演劇と関わりたい人たちが集まって続いてきた取り組みです。仕事や日常を送りながら、週末だけ稽古を重ねる。どこか放浪に似たスタイルから、この名前が付けられたのだそう。観客としても、日常から少しだけはみ出す感覚を味わえる舞台でした。

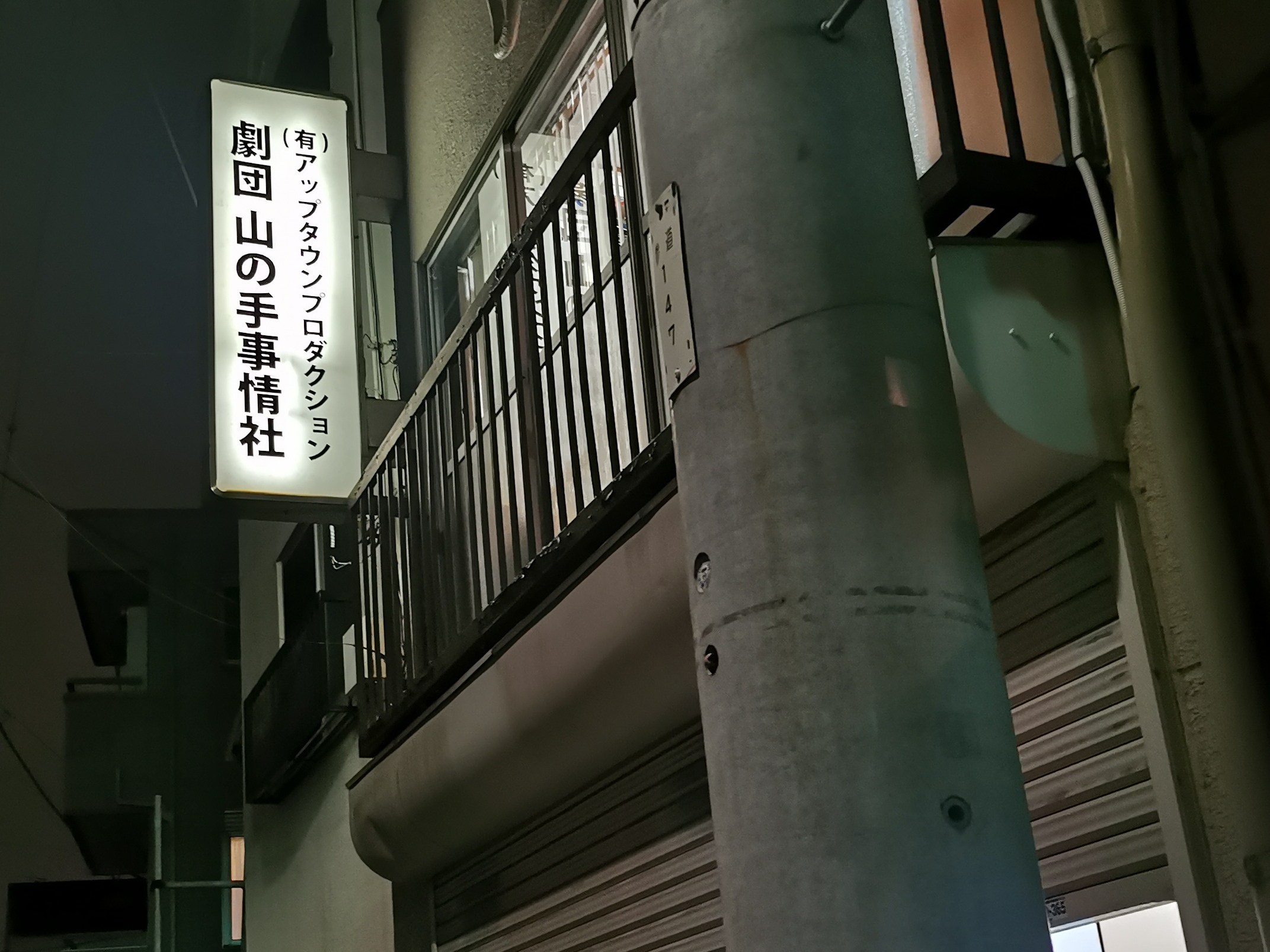

山の手事情社という劇団

劇団山の手事情社は1984年に早稲田大学の演劇研究会を母体に結成されました。結成以来、実験的な舞台を通して現代演劇のあるべき姿を模索し続けています。劇団は当初から台本に依存せず、俳優のアイデアを元にシーンを構成する先鋭的な舞台作りを特徴としてきました。この取り組みは独自の俳優養成方法《山の手メソッド》として体系化され、演劇関係者や教育現場で高く評価されて日本とヨーロッパでワークショップが行われています。

1990年代後半からは戯曲を用いながらリアリズムを乗り越える演技スタイル《四畳半》を確立し、その後はギリシア悲劇やシェイクスピア、近松門左衛門など古今東西のテキストに挑んでいます。40周年を迎えた2024年現在も、難しい作品を身近に楽しめる舞台として、新たな進化を目指して活動を続けています。40年以上の歴史の中で数々の実験と試みを経て、現代日本演劇の代表的な存在となっています。

劇団名の由来は「込み入った事情が山のようにあった」ことからきており、活動初期は順調に人気劇団になった後、突如として集団創作にシフトした時期もありました。主宰は安田雅弘氏。東京都大田区に専用稽古場を持ち、演劇の全要素を生理的に体感する劇場体験としての演劇を理念としています。

ちなみに、私が時々観に行くスタンダップコメディアンの清水宏さんも山の手事情社の出身ですし、20年来の友人も早稲田の学生時代に所属していました。今回『お伽草紙』に誘ってくれた友人は、以前の職場の先輩。なんだかご縁を感じずにはいられません。

会場アクセス(池上アトリエ)

アトリエは、東急池上線「池上駅」から徒歩8分ほど。住宅街の一角にひっそりとあります。初めて訪れると、ちょっと探検に出かけたような気持ちになれるのも魅力。周辺には池上本門寺をはじめとした歴史的な見どころもあるので、散策すればよかったです。

まとめ

山の手事情社『お伽草紙』を観たことで、長年避けていた太宰治との距離がぐっと近づきました。友人が出演していたこと、池上の“アジト”のようなアトリエ、そして移転を控えた特別なタイミング。その全部が重なって、一夜限りの舞台がかけがえのない体験になりました。

演出家の方も太宰を「食わず嫌い」していたとおっしゃってました。私と同じですね。多分、そういう人多いのでは?(私の友人には「一番好きな作家は太宰」という人も多いのですが)太宰に苦手意識がある人ほど、この作品から新しい扉が開けるかもしれませんね。

コメント